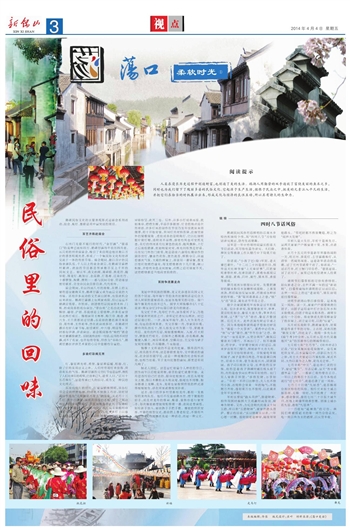

人类在漫长历史过程中创造财富,也创造了美的生活。鹅湖人用勤劳的双手造就了富饶美丽的鱼米之乡,同时也为我们留下了瑰丽多姿的民俗文化。它起源于生产生活,植根于民众之中,把美的元素注入平凡的生活,并把它们在恰当的时机展示出来,形成文化与经济的良性互动,所以具有持久的生命力。

鹅湖民俗文化的主要表现形式是庙会系列活动,出会、观灯、赛船是其中最突出的项目。

百艺齐陈赶庙会

在出门无船不能行的时代,“金甘露”、“银荡口”的美誉已流传四方。鹅湖甘露每年农历四月底、五月初的烈帝庙庙会,吸引了来自周边地区数以万计的香客和观光者,形成了一个集民俗文化和经济交流于一体的传统节场。庙会期间,数以百计的民俗表演队伍,千人以上的业余演员,在鹅湖甘露镇村献演。演出的节目都是传承数百至上千年的民间文艺。如云车、戏文抬阁、荡湖船、挑花担、跑旱船、舞龙灯、跳加官、走高跷、打莲湘、江南丝竹、十番锣鼓、秧歌、掼担……都与民间习俗、劳动场景密切联系,完全由民众自排自演,代代相传。

庙会期间,来自四面八方的商贩,在镇上的主要街道设摊做买卖,鹅湖甘露又成为商品交流的大市场。还有许多流动的文艺演出团体,也借此机会前来演出。鹅湖甘露镇上有两家戏院,但已远远不能满足需要,在镇郊,剧团借用居民家的木料、门板,搭成简易的戏台演出,“草台班”之名由此而来。锡剧、越剧、沪剧、苏昆剧是主要剧种,许多名家曾在此摔打成长。锡剧演员王彬彬、梅兰珍、姚澄、费兴生、王兰英都到过甘露;苏昆剧的著名演员朱国良、周传瑛、王传淞等,曾在此盘桓多时。在鹅湖甘露还有好几家书场,如望湖轩、中兴楼、明园等。平时都有评弹、评话演出。庙会期间那些“响档”就会来甘露露脸献艺。旧时流传这样一句话:说书的不到甘露,成不了名家。也许有些夸张,但作为“书码头”,鹅湖甘露在评弹艺术家的心目中是颇有分量的。

多姿灯彩闹元宵

灯,象征着光明、希望,象征着温暖、和谐,灯,除了它的实用意义之外,人们常常用灯来装饰、营造欢乐的气氛。鹅湖甘露的元宵灯节也是这样,寄托了人们对来年的希望,它由来已久,脍炙人口,“正月十五看珠灯”,这是传承已久的旧习,成为又一种民俗文化样式。

在没有电灯的时代,灯要靠蜡烛照明,举办灯节会受到种种限制,但这难不倒能工巧匠,旧时甘露灯节真有“火树银花不夜天”的景象。从正月十三上灯,到十六落灯,通宵达旦连日不熄,吸引了周边地区的民众前来观灯,许多商贩也借此机会设摊经营,成为甘露又一较大的节场。珠灯并非单指用珍珠串成的灯具,它有多重的含义,在主体灯上以珠串装饰是其一也,以珍珠串成图案,用灯照耀使其异彩纷呈,此其二也。另外,许多小灯成串而挂,犹如珠串,熠熠生辉,平添许多联想。灯会的地点设在烈帝庙,许多灯具的制作在节前乃至年前就须未雨绸缪,初十开始安装。所用灯具材料各异,在庙里庙外的屋檐屋角 ,垂挂成串的是明角灯,它以红绿明胶片做灯幔,透明而不易燃,即使有风也可安然无恙。在灯的四周系有红黄色的流苏,随风飘拂,上灯之后高低错落,犹如明星荧荧,珠光闪烁煞是好看。而在仪门外的门廊里,则是悬挂六盏用红绸制作的圆形宫灯,镶金色花饰,黄色流苏,鲜艳夺目,洋溢着喜庆气氛。大殿的神案上,却是另一番景象,数支巨型红烛照得通亮,每支蜡烛都有十几斤重,碗口粗细,并绘有金色龙凤图案,点燃之后可昼夜不灭,这些蜡烛都是当地商贾捐助的。

百舸争流赛龙舟

龙是中华民族的图腾,龙文化渗透到我国文化的各个层面。每年端午节的龙舟比赛则还是纪念大诗人屈原的重要活动,也是各地常见的习俗。荡口端午赛龙舟也由来已久。国学大师钱穆在《八十忆双亲·师友杂忆》中有荡口游龙舟的描述:

先父忙于外,先母忙于内,虽各爱其子女,乃绝少举家欢欣同乐之日。余所记忆者仅有两次。时已迁居荡口镇。一次,值某年端午,镇人大为龙舟之戏,有远自苏州来者。先父亦雇一舟,举家同往观。群舟列队四五十,镇人排先父舟为第一号,紧随龙舟后。龙舟高四五层,宛如重楼叠阁。入夜,灯火照空,锣鼓丝竹喧天。自镇外之鹅肫荡,亦名鹅湖,蜿蜒驶入镇上。两岸环观者,空镇而出。先父母与诸子女同坐前舱,左右瞻眺,午夜始返。

钱穆上文所说的不是龙舟比赛,那舟高四五层,而且鼓乐齐鸣,这是游船型龙舟,文中描述的盛况,在全国亦属罕见,这是一种高雅的社会娱乐活动,也相当壮观。至于龙舟比赛的盛况,那更是非同凡响了。

据老人回忆,这是夏忙前最令人神往的节日,因为端午以后收麦莳秧,艰苦的夏忙就要开始。龙舟是各村自己打造的,船身比较狭长,而且头尾收尖上翘,饰以木雕的龙头和龙尾,船尾也不用橹。船身都漆上龙鳞,龙头、龙尾也要按照传统的样式漆得栩栩如生,浮在河里就像蛟龙卧波。

过去,荡口的许多村里都有龙舟,都有一支彪悍的龙舟队伍。他们不仅是谙熟水性、惯于驶船的好手,而且对龙舟的修葺、髹漆、装饰亦是行家里手。每次赛前都要按规矩祭奠一番,农闲还要演练,如有新手加入,要由熟手手把手教。赛前的组织安排,开赛的抽签仪式,都由镇上耆老拟定,不能有丝毫差池,龙舟比赛不光是一种活动,而是一种文化。

链 接

四时八节话风俗

鹅湖民间风俗有着鲜明的江南水乡特色和独特个性,其“四时八节”习俗特别讲究寓意,饶有生活情趣。

过年是一年中持续时间最长的重大节日活动,其习俗也最为讲究。大扫除、掸灰尘等准备工作从腊月中下旬就开始了。

俗话说:“小孩子巴(盼)年到,老太婆巴谢灶。”十二月二十四是送灶日,相传这天灶神爷要“上天奉好事”,百姓要吃素祭灶神,包素馅团子,菜肴也都用豆腐、面筋、素鸡、百叶、腐竹、黑木耳、香菇等做成。

腊月底蒸年糕很有讲究,先要把磨好的糯米粉兑水加糖和成湿粉,上蒸笼蒸熟,然后取出反复压揉,再做成各种形状的年糕。“蒸”取其蒸蒸直上之意;“糕”与“高”谐音,寓生活节节高之意。

除夕合家团聚吃年夜饭是过年的重头戏。有许多讲究,饭里要放黄豆、荸荠,黄豆粒粒如金,象征大富大贵;荸荠色红形圆,且“荠”与“齐”谐音,象征齐整团圆、红红火火,此外还寓有财运亨通之意,因为本地喻称获得超乎想像的财富为“掘着一个大荸荠”。菜肴中必有鱼,“鱼”与“余”谐音,寓“年年有余”之意。除夕夜“一夜连双岁,五更分两年”,晚饭后要放关门爆竹,不再出门了,但不能睡觉,得守岁。守岁要守候到子时过后,迎来岁首放开门爆竹,预祝新年大吉大利。

春节习俗特别讲究。早饭要吃年糕和圆子,圆子是青白两色,年糕是黄白两色,切成小方块,意为高高兴兴、团团圆圆。孩子可以收到父母、长辈给的压岁钱,有的是趁孩子熟睡时藏在枕头底下的,有的是春节向长辈拜年时给的。出门见人要拱手相贺:“恭喜发财,万事如意。”年初一不许口出秽言,大人也不能骂小孩,否则将会带来一年的晦气;不能舞刀弄枪,连切菜刀也不能用,以此冀求全年平安祥和。

年初五要接“路头菩萨”,即迎财神。相传战国时越国大夫范蠡经商致富,被尊为财神。又传,为纪念明代抗倭义士何五路,所以称“五路财神”,家家供路头菩萨。蔡云有诗说:“五日财源五日求,一年心愿一时酬。提防别处迎神早,隔夜匆匆抢路头。”祭祀时都不燃放鞭炮,称之为“闷声大发财”。

年初九是天生日,年初十是地生日,这两天家家户户都要斋干果、水果,点清香供奉。

正月十五元宵节是新年里最热闹的一天,吃元宵、赏花灯,去甘露看珠灯,从清早一直闹到深夜,这是新年活动的高潮。过了元宵节就要干活了。俗话说:“一过正月半,打开橱门尽你看。”意思是说,过了正月半,家里已没有宴请客人的菜了。

清明节扫墓祭祖的习俗有些特别。如有新老之分,去世不满一年的过“新清明”,扫墓祭奠得在清明的正日或以后;去世一年以上的过“老清明”,须在清明前扫墓祭奠。

清明节游鸿山祭扫泰伯墓,是本地又一风俗。这一天,家家户户都要做青白团子,青团子是用麦叶打汁加石灰水和米粉做成,白团子则是米粉本色。清明节还有一个习俗,将麦饼或大饼用柳条穿了挂在梁上,到立夏日吃,以防“疰夏”。

五月初五端阳节,鹅湖赛龙舟、划桨船是传承千年的习俗。上古时,吴地百姓“断发文身”,自比龙子。故闻一多先生在《端午考》中分析,五月初五是古代吴越地区“龙”的部落举行的图腾祭祖日。

七月初七称“乞巧节”。《常州府志》记载:“妇女采集凤仙花染指甲,设瓜果祀织女星,以水盆曝月中,浮影以为乞巧之验;而士大夫家必以巧果相饷,果式不同,大约以面为之人物、花鸟无定形。”

七月半称“中元”,是追荐亡灵的日子,要过“鬼节”。方志记载,这天“各寺观盛举盂兰会”。一般新亡故的要在正日,一年以上的则在十五以前,至今本地还流行“过七月半”,就是沿袭了这一风俗。

七月三十日烧“九思香”,是苏锡部分地区特有的风俗。相传元末张士诚占据苏州、无锡一带时,为百姓做了一些好事,感动黎民,故在七月三十日张士诚生日,在地上砖缝里烧香祭奠。因张士诚小名九思,故称“九思香”。

十一月底有“起塘鱼”的习俗。渔民们将捕捞起来的第一网鱼分给亲友,吃一席以鱼为主的酒席,以庆贺丰收。

本版编辑:华佳 版式设计:亚叶 材料来源:《荡口史话》