“水”文化和“古”文化的交点,是江南古镇的魂。复活的荡口古镇俨然成了许多江南人和非江南人探寻古镇文化的最佳去处。静谧的河流、青色的石板路,雕花小窗,甚至那灰的墙黑的瓦,无不勾勒出江南水乡“小桥、流水、人家”的浓郁风情。于是,一度被遗忘的荡口镇因古镇开发又重新走入了世人的眼帘,成了当下古镇游的热门目的地。

江南古镇,是文化遗产群,主要包括古镇古建筑群、古镇老街区、古镇民俗等。秉承“让、孝、义”三德为核心的尚德精神而复原的荡口古镇,因为华氏老义庄、华蘅芳故居、王莘故居等历史遗迹,还原了古镇文化的精髓,也成为了游人寻访的重点,而景区内的一些民俗特色美食,比如酿黄酒、制作青团年糕、走油肉等,向游人展示了古镇人民的生活原貌,令人惊叹。但是,真正原生态的古镇文化,却存活在景区外围一条叫做人民路的老街上,这里,有着成片“藏在深闺无人识”的原生态民居。

走在人民路老街上,树影斑驳,商铺林立,小巷交错,呈现出老宅古弄最典型的特色。砖木结构的老宅不时散发出它独有的味道,一股被湿气裹挟的寂寞味道夹杂着淡淡的木香味扑鼻而来。经历了几百年甚至上千年洗礼的老宅们,似一位位长者,拈须观看世间风云,他们在岁月的历练中显得更为深刻与淡定,每一道深纹路里,都藏有对人生况味最睿智的理解。从一条条小弄堂里走出去的游子们,想必依然会念起这些爬满青苔,散发原木香味的老房子,这里打印着对邻里亲情,以及古镇生活原貌的纯美记忆。

在老街,弄堂很多,叫得出名的却很少,其中一条叫做“大生弄”,保存最为完好,也颇具特色。相传,大生弄里的承绪堂由鹅湖华氏乾若公始建于两百多年前。自修建后,人才兴旺,经艰苦创业,勤劳致富,以其财富,创建华芬义庄,施贫华族,办学校,培养子弟建农场,振兴地方经济,为家族修祠,重金收集失散的华氏文献,支持多个支派修辑谱谍、文献。上世纪初承绪堂因火烧毁,而大生弄则保留至今。可以说,如今斑驳的大生弄在岁月的风雨中,鉴证了一个家族对荡口的无私奉献。

老街的很多房子出过名人,铜活字印刷之祖华燧,“华太师”华察,近代杰出的数学家、翻译家和教育家华蘅芳和他的弟弟,同为数学家、教育家的华世芳,大学者、教育家钱穆,刺绣艺术家华图珊,《歌唱祖国》的作者、人民音乐家王莘,顾毓 、钱伟长、钱临照、华君武……对名人生活原貌的好奇与探访,让这些老弄堂滋生了保存与开放的价值。由于弄堂很窄,机动车无法进入,这些老宅子也得以完好地保存了它们的原貌。弄堂,就像一个个忠心耿耿的侍卫,保护着自己的主人,拒绝着钢筋水泥的入侵,也拒绝被城镇改造的同化。

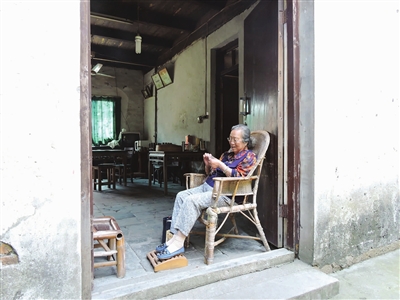

老街上的不少老宅为当年家道殷实之人留下,阔绰气派的厅堂之后是一进或者两进的精致小楼,建筑规模与庭院布局,无不彰显当年富庶一方、子孙满堂的繁荣景象。那保存完好的土灶还能唤起当年淘米择菜烧火切菜的各种繁忙与和睦;而站立在布满青苔的石阶旁,仍会幻生阿婆阿嫂们浣衣洗菜用吴侬软语说笑的热闹场景。

而最好的体验是找个阳光晴好的午后,搬张小板凳,坐在弄堂里,和这里的阿婆阿爹们聊聊这些老宅子里的故事,聊聊每一朵雕花每一块方砖后面蕴含的水乡文化,去感受古镇居民善良敦厚的性格,听一听原汁原味的民居生活。

荡口古镇,以江南汉族水乡文化风貌为代表,对深邃的历史文化底蕴、清丽婉约的水乡古镇风貌、古朴的吴侬软语民俗风情进行了浓缩,而真正留存下来的历史风貌,在老街得到了最完整的诠释。这里能够遇见的,正是这些包涵了各种故事,最为原生态的民居文化。

本版编辑:徐俊 图文供稿:鹅湖镇人民路社区